SBI4の三日目となる5月24日は、午前に、キャパシティビルディング、技術・科学協力、クリアリングハウス・メカニズム、知識管理(議題5A)と名古屋議定書のためのキャパシティ・ビルディング行動計画(議題5B)、コミュニケーション(議題6)の一部、午後に、コミュニケーションと、他の条約および国際機関との協力の議題をこなしました。夜には、資源動員のコンタクトグループが開催されています。

能力養成、技術・科学協力、クリアリン グハウス・メカニズム、知識管理

この議題は、一つの議題にいくつも含まれている議題です。

能力養成については、COP15で採択された長期能力養成戦略の実施状況のフォローとして必要なことを検討するものです

技術・科学協力は、科学技術協力に関する地域支援センターの選定がCOP15で決まっており、その選考状況および、センター間の連携を進める機能をもった世界調整団体(global coordination entity)の活動や選出方針を、SBIに向けて専門家会合がまとめました。その成果を検証する議題となっています。

クリアリングハウスメカニズムについては、簡単に言えばウェブサイト等での情報発信に関する作業プログラムの検証になります。

知識管理は、知識管理戦略をまとめましたので、その内容検証です。詳しくは後ろで解説してます。

多くの検証材料となる文書は、Informal Advisory Group on Technical and Scientific Cooperation が作成を推進し、共同議長は専門委員として選ばれたJICAの長谷川氏が務められました。

多くの国から進展を歓迎する声が聞かれ、特に地域支援センターは、速やかな設立を求める声が途上国中心に上がりました。その運営資金については、若干の意見が出されましたのCOP16の予算の検証を待つ必要がありそうです。世界調整団体については、締約国の間で意見交換が必要という判断を議長が下し、一度コンタクトグループを実施するとの方針が示されました。

知識管理とは

知識管理(Knowledge Management)は、これまであまり解説してこなかったので軽くまとめます。この議題が出てきたのは、GBF(交渉時仮称は、ポスト2020枠組み)交渉の最中でした。「23ある目標はどうあるべきか」、「それぞれに指標を設定しなければいけない」、「指標を作るためのデータを確認・更新する必要がある」、また、目標21のように、「情報を高めるとともにしっかり情報が活用されるようにしなければならない」といった議論が深まるにつれて、GBF実施に必要な要素の一つとして議題化されてきました。しかし、能力養成や資源動員といった議論の蓄積がないテーマであったことから、COP15での採択は諦め、COP16の決定を目指しています。

一般に知識管理というと、様々な定義があるようですが、CBDにおける知識管理は、

「知識管理は、生物多様性関連のデータ、情報、知識が生成され、収集され、組織化され、キュレーションされ、保存され、共有され、生物多様性関連の目的と成果を達成するために使用または適用されるプロセス、戦略、実践を含む一連を呼ぶ。」とし、

- (a)知識保有者、研究者、実務者、先住民、地域社会、管理者、キュレーター、利用者を含む人々

- (b)プロセス:関連する手続、基準及び政策

- (c)技術:すなわち人工知能を含む技術的ツール、システム、インフラ及びプラッ トフォーム

- (d)コンテンツ:生物多様性に関連するデータ、情報、知識、例えば、カタログ化、タグ付け、インデックス付け、デジタル化、整理などを通じて、それらをどう管理するかを含む。

の4領域を考えることが重要としています。

下記8つの戦略目標(ステップとも読める)ごとに、達成のための行動案が4~9つほど設定されています。

- A. 状況やニーズの把握と枠組み作り

- B. 知識の創出と統合の促進

- C. 知識の発見と収集の促進

- D. 知識の組織化と共有の促進

- E. 知識の取り込みと効果的な利用・活用の促進

- F. 知識の監査とレビューの実施

- G. データ、情報、知識管理の能力開発

- H. 知識ネットワークとパートナーシップの強化

国際情報の活用方法でもご紹介しましたが、日本の文脈でも、知識管理がされていないという主張に賛同する人が多いのではないでしょうか。COP16での採択で正式に決まるものですが、採択を待たずとも、活用できることも多くあります。

コミュニケーション

COP15の決定に基づき、コミュニケーションに関する事業の更新の指示があり、COP16での決定に向けて、SBI4での検討が求められている議題です。端的に言えば、既存の取組みを基に、生物多様性プランに沿わせた活動を立案し、その検証をする議題です。コミュニケーション作業プログラムは、セクションCの原則やセクションK、行動目標の15、16、21それぞれの行動案をまとめています。

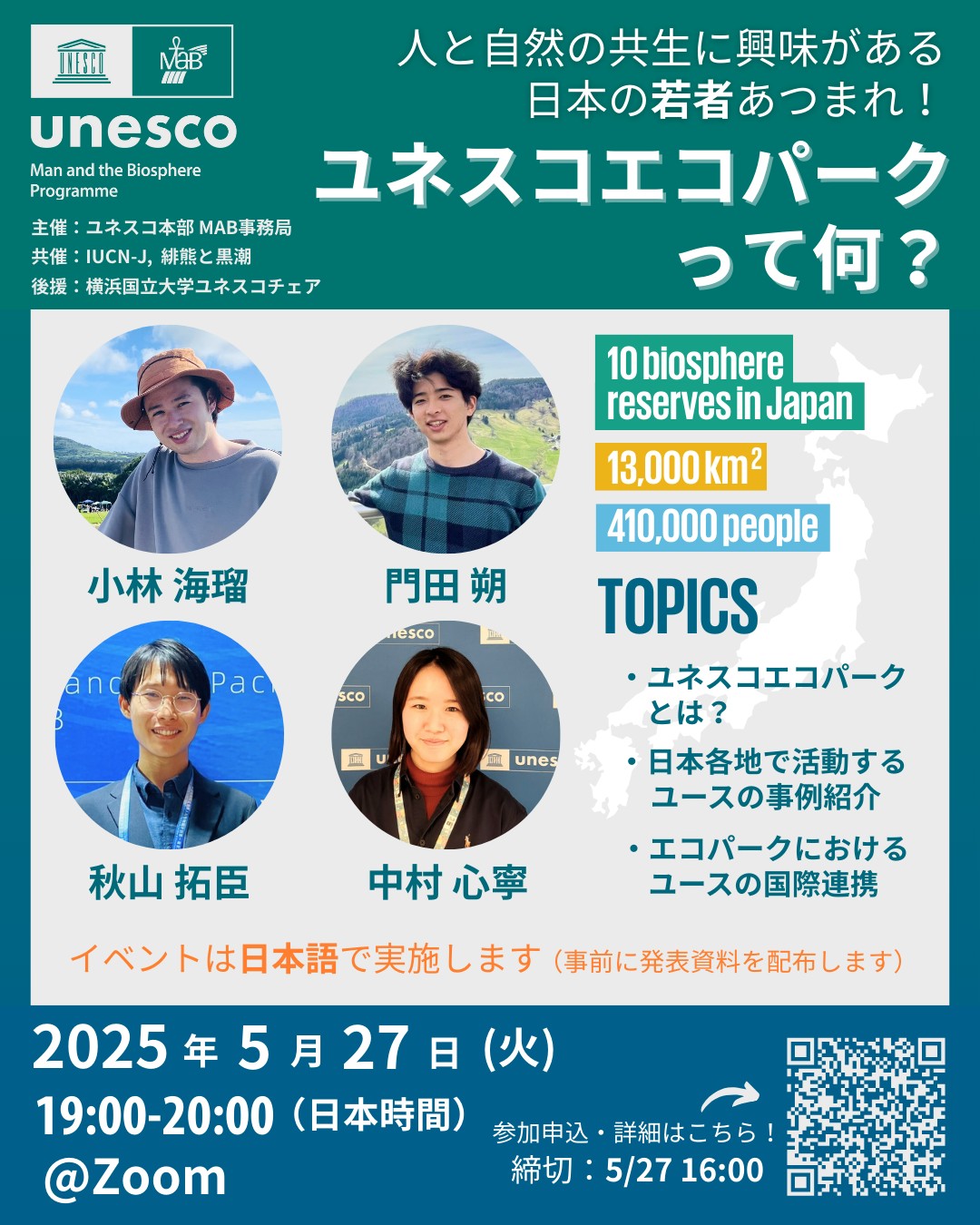

また、今後の新たな取組みとして、UNESCOやIUCNと協働して、生物多様性に関する教育に関する行動計画(global plan of action for education on biodiversity)を作ることが提案されています。

締約国からは、この議題の重要性を指摘し、概ね賛同の声が集まりました。指摘するべきGBFの目標を拡げる案や、今までの事業は、女性や先住民地域共同体の参加が不足していたという指摘などがありました。

意見の対立はほとんどなく、CRP文書が作成されることが宣言されました。

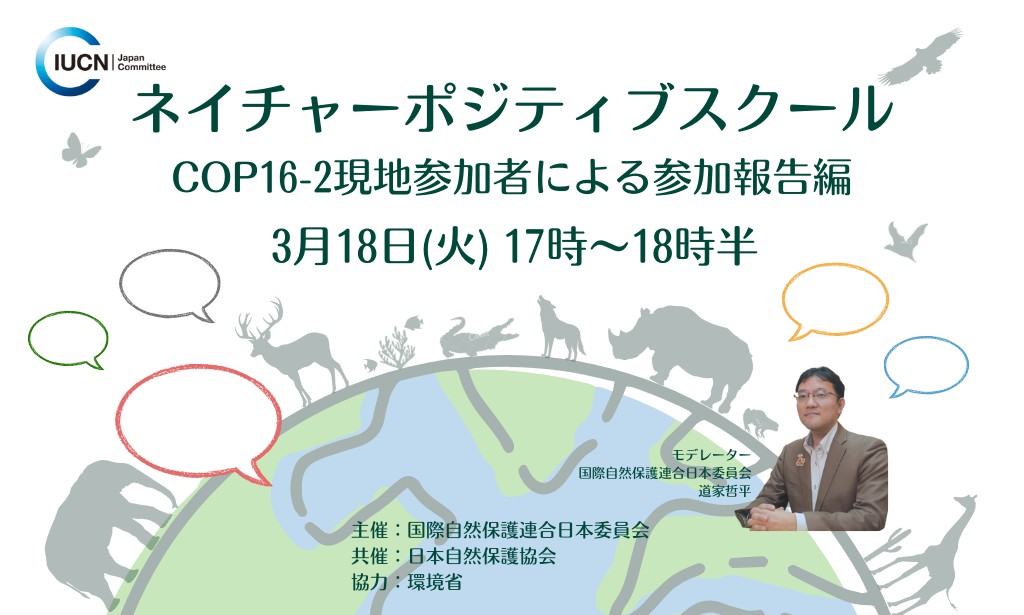

国際自然保護連合日本委員会 事務局長 道家哲平

*今回の国際情報収集・発信業務は、経団連自然保護基金、地球環境基金の助成、ならびに、IUCN-Jへのご寄付を基に実施しています。このような情報発信を継続するためにも、IUCN-Jの活動へのご寄付をお願いします