生物多様性条約(CBD)第27回科学技術助言補助機関会合(SBSTTA27)は中盤を迎えています。4日目となる本日は、午前から複数のコンタクトグループが並行して開催され、文書の技術的な精査や、実施手段に関する意見交換が進められました。午後は、外来種(Invasive Alien Species)の議題が扱われ、長い議論にもかかわらず、複数の非合意事項(ブラケット)が残される形となりました。

午前:リスクアセスメント、グローバルレビュー、PoW再編の議論が続く

午前中は、「遺伝子組換え生物に関するリスクアセスメント」「昆明・モントリオール生物多様性枠組のグローバルレビュー」「既存の作業計画(Programme of Work, PoW)の整理・再構築」について、コンタクトグループが行われました。

いずれの議題も、科学的根拠と政策の接点を問い直す内容であり、会場では条約事務局、締約国が文言の細部に取り組む作業が続きました。しかし、同時に「実質的な前進が見えにくい」という参加者の声も聞かれ、時間的制約と課題の複雑性が、議論の進展を鈍らせている印象が残りました。

午後:外来種の議題、2時間近い議論の末に残ったもの

午後の本会合では、外来侵入種に関する文書が扱われました。3ページほどの提案文書に対し、議論は2時間近く続きました。外来種管理は生態系保全だけでなく、農業、衛生、物流、貿易など多部門にまたがるため、各国の状況・利害が大きく異なります。

議論の中で特に注目をしたのは、事務局への要請文言をどう扱うかという点でした。

「事務局に過度な業務が集中しないよう、要請文言はすべてブラケットで囲むべき」と主張する国がいる一方。

「SBSTTAは技術的検討を行う場であり、必要な作業の特定を行わなければCOPで議論できない。ブラケット化は不要」と応じる国が多数あります。

この対立は、技術的助言機関であるSBSTTAの役割認識そのものにも感じますし、生物多様性関連の取り組みの遅滞にもつながる議論です。

ブラケットを主張する国は「事務局にいろいろな仕事を押し付け、(追加の資金供与を大してしないにもかかわらず)仕事ができてない、資料作成が遅いなどと批判するのも自分たちがこれまでしてきたことだ。本当にないが必要かは、COP17で予算も含めて議論できるよう非合意にしておいた方がよい」という主張は説得力のあるものです。ただ、科学技術的助言というコンテクストにはそぐわないですが。

生物多様性と健康の関係に関する文書も議論へ

続いて取り扱われたのは「生物多様性と健康」に関する文書です。感染症、生態系サービス、都市化や食料システムの変化など、複数分野にまたがる内容です。多くの提案がなされた一方、ここでも文言の扱いに関して意見が対立し、複数のブラケットが残されました。IUCNと協力して事業を進展させようという文言に対して「国の関与(コントロール?)が弱い国際機関を名指ししたくない」として「その他の機関」という表現がよいと主張する国があり、残念でした。

資金メカニズムをめぐる応酬

議論の後半では、資金メカニズムである**地球環境ファシリティ(GEF)**への言及が焦点となりました。

途上国:「GEFに要請(request)すべき」

先進国:「慣例上は奨励(encourage)であるべき」

という、条約文言の「一語」を巡る応酬が続きました。

議長は「資金メカニズムは別途の会議体で議論されるため、ここでは深入りすべきではない」と再三にわたって整理を促しましたが、対立は続きました。

本来、創造的であるはずの「折衷案づくり」の時間が削られている

時間不足のため、多くのブラケットが残されたまま議論が終了しました。本来、非合意部分に対する折衷案(Compromise Text)をともにつくりあげていく過程こそが、理解を深め共通の解決策を生み出すために重要です。

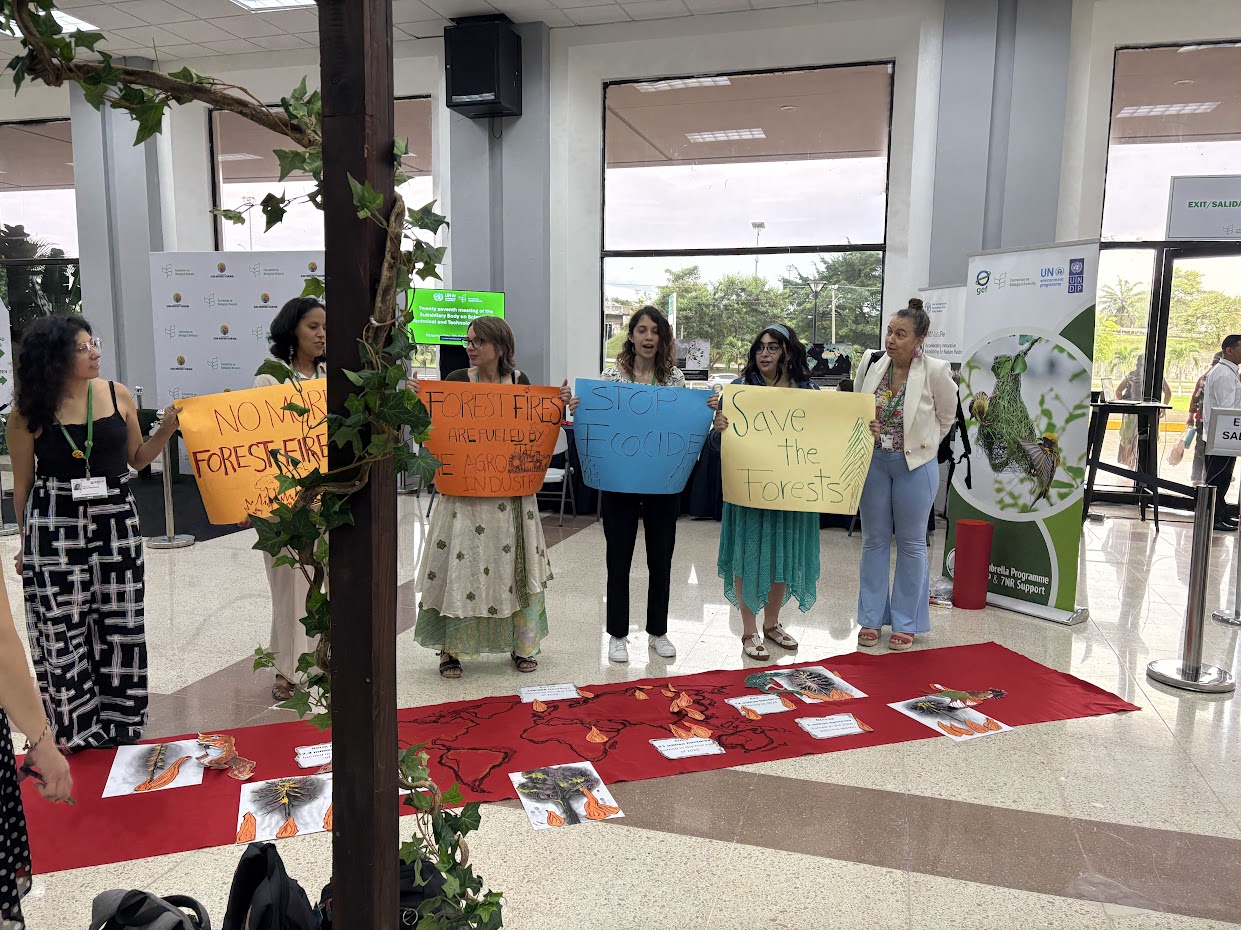

さらに言えば、その創造的な場には、IUCN、NGO、先住民・地域共同体(IPLC)を含む市民社会の関与が不可欠です。しかし、「合意できない部分はCOPに先送りする」という対応が増えると、COPの場では市民社会の発言機会が制限されることになりかねません。現場からは、「時間不足が、協働の質そのものを損ねている」という危機感も共有されています。

SBSTTA27は残りわずかとなりました。最終日に向けて、どれだけ協力な対話が取り戻されるのか。引き続き、会場から報告を続けていきます。

国際自然保護連合日本委員会 道家哲平