生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)は、科学的知見をもとに政策と社会の行動変革を促す国際機関として、気候変動分野のIPCCに相当する役割を担っています。現在、IPBESでは複数の新しいアセスメント(評価報告)の作成が進められており、IPBES主催で開催されたサイドイベント「IPBES Ongoing Assessments and Opportunities for Engagement」では、その中でも特に注目される二つのテーマ――「ビジネスと生物多様性アセスメント」と「モニタリングアセスメント」――の構想と進捗が紹介されました。

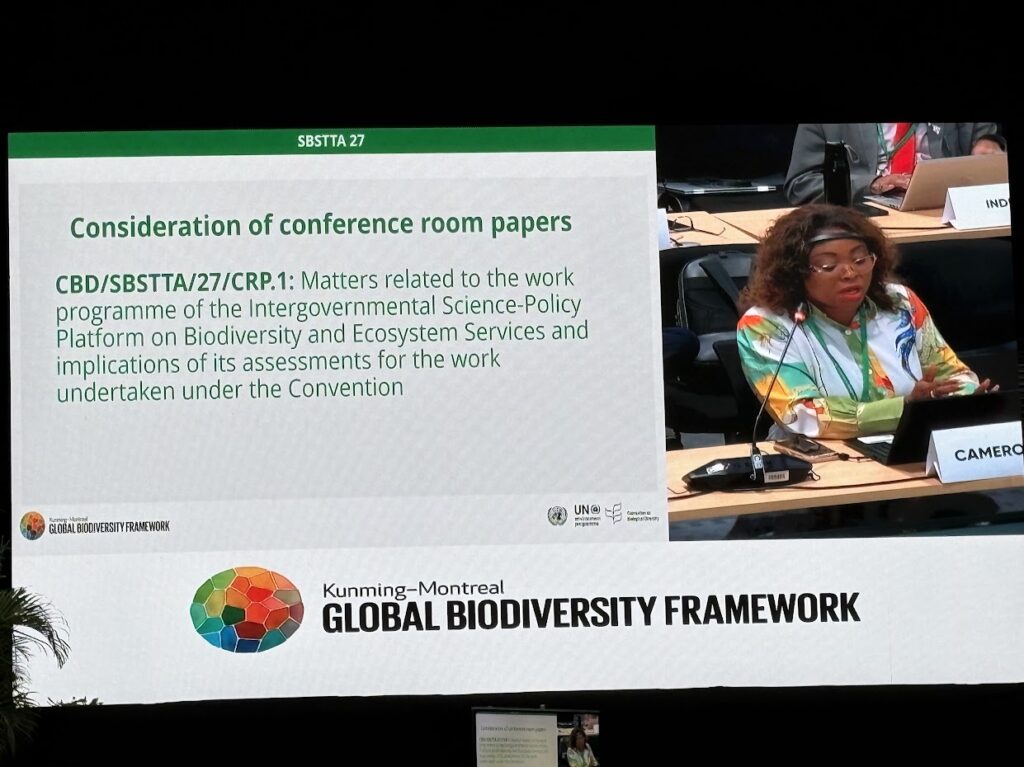

SBSTTA27では、IPBESの評価報告書の成果をどうCBDで活用するかという議題がまとめられる予定です(3日目の交渉を見ると、一筋縄ではいかないようですが)

ビジネスと生物多様性アセスメント:企業が変革の担い手へ

「Business and Biodiversity Assessment」は、生物多様性条約(CBD)の2050年ビジョン実現に向けて、企業や金融機関の行動を支える科学的基盤を強化することを目的としています。企業活動が自然資本や生態系サービスにどのように依存し、どのような影響を与えているのかを体系的に整理し、依存(Dependencies)と影響(Impacts)を定量的に把握するための方法論をまとめる予定で、2026年2月にイギリス・マンチェスターで開催される第12回IPBES総会での採択を目指しています。

この報告書は全6章構成で、依存と影響の構造分析、測定手法、行動オプション、そして政策・金融機関による「環境整備(Enabling Environment)」までを網羅する計画です。特に、企業を「変化の主体(Agents of Change)」として位置づけ、自然資本のリスクと機会を評価し、ネイチャーポジティブ経済への転換を支えるための実践的な道筋を示すことが期待されています。

また、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)やSBTN(Science Based Targets for Nature)などの枠組みとの整合も想定されており、科学と企業実務をつなぐ国際的な標準形成に寄与することが見込まれています。今後のアセスメント公表を通じて、企業と自然との関係性を定量的に理解し、行動へとつなげるための指針が提示される予定です。

モニタリングアセスメント:科学的知見を実施と政策に結ぶ

もう一つの注目は、2023年のIPBES第10回総会で正式に承認された「Monitoring Assessment」です。このアセスメントは、昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)の進捗を科学的に支えることを目的としており、各国および世界全体のモニタリング体制の現状、データ基盤、能力構築の課題などを包括的に評価する予定です。

報告書は4章構成で、背景の整理(Setting the Scene)、データニーズの分析(Assessing Data Needs)、モニタリング上の課題(Challenges)、能力強化の方策(Capacity Strengthening)から構成されます。

とりわけ、データの標準化や統合、アクセス性の向上、そして先住民や地域社会(IPLCs)の知識体系を尊重し、モニタリングに組み込む視点が重視されています。ローカルからグローバルまでのデータをどう連携させ、政策形成や実施に反映させていくかが、主要なテーマの一つとなっています。

ネイチャーポジティブ実践のためのアセスメント

IPBESが近年出していたレポート(ネクサスアセスメント、社会変革アセスメント)は非常に示唆に富んだ評価報告書でしたが、実践にどう活用すればよいか悩ましいという声がSBSTTAの本会議でも聞かれました。一方、進行中のこれら二つのアセスメントは、いずれも実践的な評価報告書になりそうです。

ビジネス分野では、リスク管理から価値創造への転換を促すとともに、モニタリング分野では、データに基づく進捗確認と説明責任の強化を目指します。いずれも、昆明・モントリオールGBFの実効性を高めるために不可欠な基盤を整備する取り組みといえます。両アセスメントとも、政策決定者向けの要約(SPM:Summary for Policymakers)が発表される予定です。科学的知見を社会の行動へと結びつけるために、各国政府、企業、研究機関、市民社会など多様な主体の積極的な関与が求められています。

国際自然保護連合日本委員会 道家哲平