アブダビで開催されたIUCN世界自然保護会議(Congress 2025)は、世界中の政府、企業、NGO、学術機関、市民が集い、自然と社会の未来を議論する大きな節目となりました。IUCN日本委員会(IUCN-J)としても、この場で日本からの多様な発信と参加を支えるために、準備から会期、そしてこれからの報告まで、一連の取り組みを行いました。

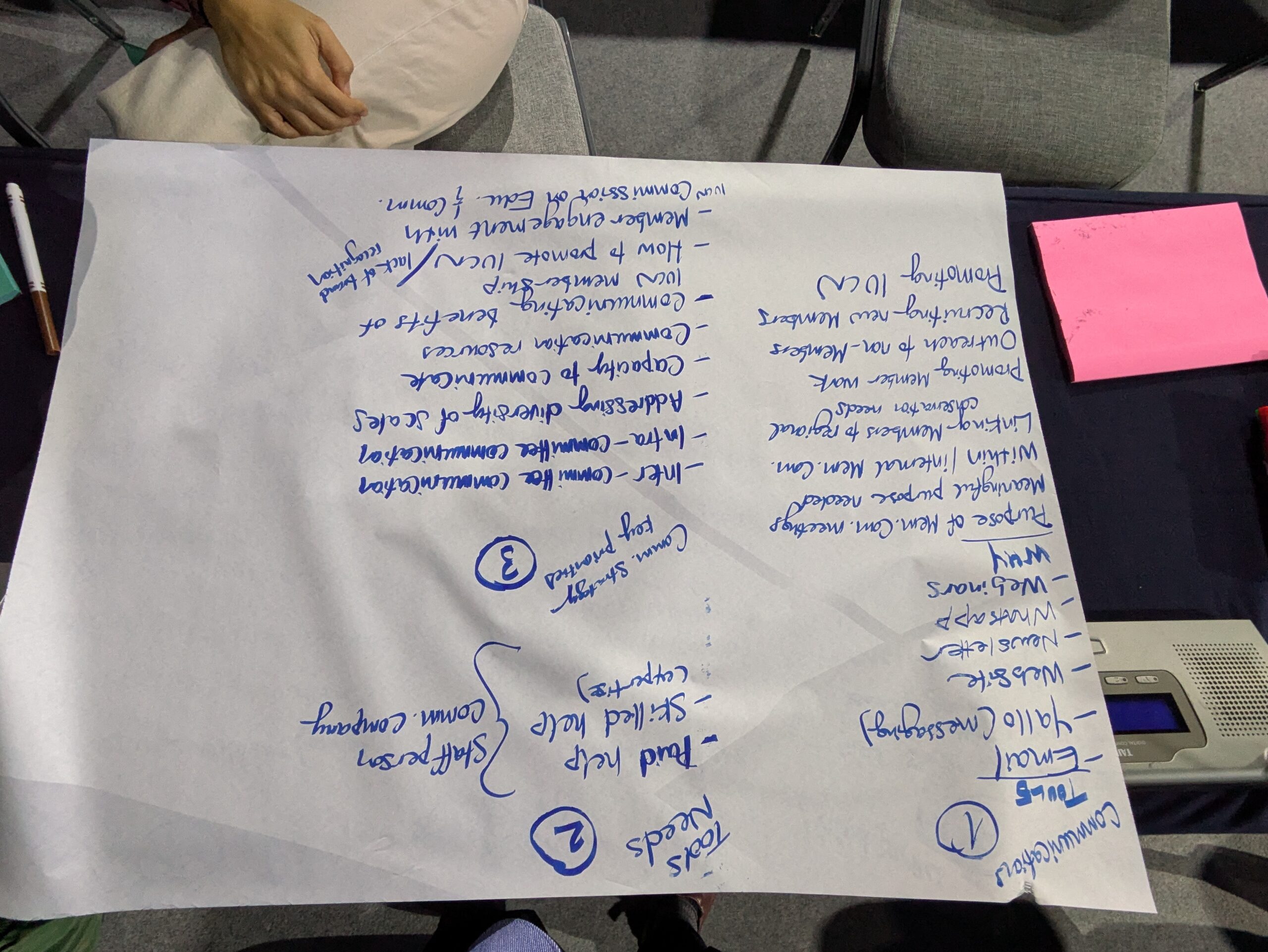

■ 事前準備:参加者の理解とつながりを深める場づくり

まず、会議に先立ってオンラインで2回、対面で1回、事前レクチャー会を開催しました。IUCNの構造や議論の流れ、世界自然保護会議の様子や主要課題を共有し、初めて参加する若手NGOスタッフや学生、高校生までを対象に、Congressでの効果的な参加の仕方を学ぶ機会としました。過去の会議に複数回参加してきたIUCN関係者のベテランメンバーが、経験に基づいて現地での動き方や国際ネットワーキングの要点を伝えるという、多様な世代の参画を重視するIUCN-Jらしい場にもなりました。

世代を超えて互いに支え合う日本チームとしての準備が整いました。

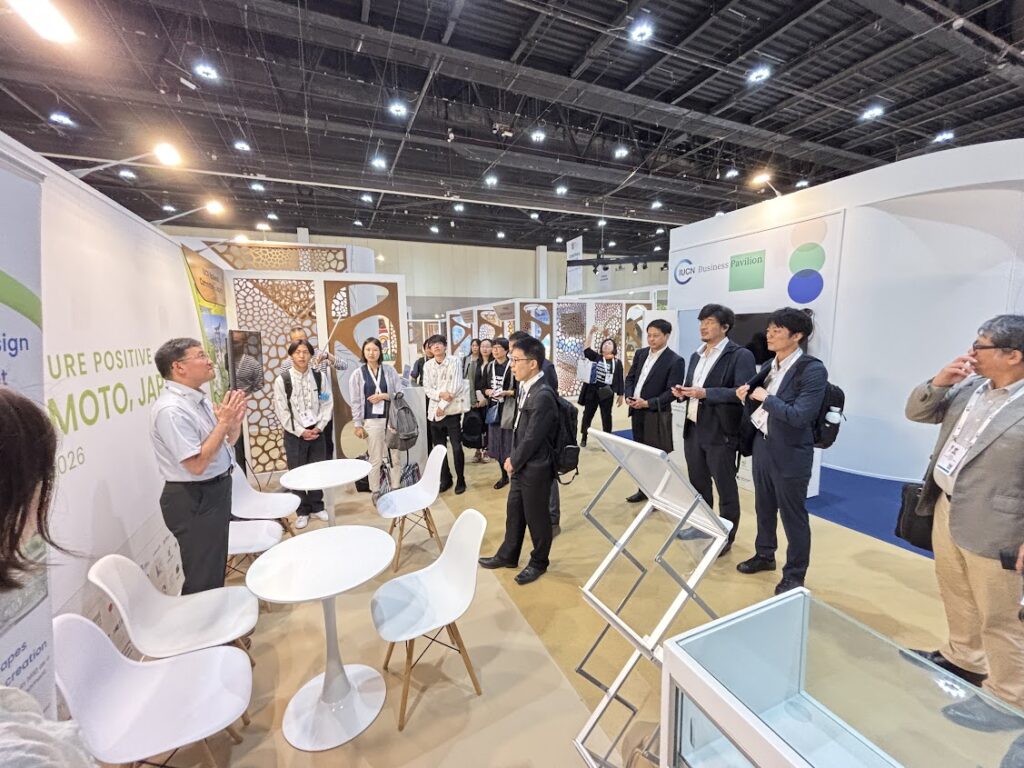

IUCN-Jブース前にて。

■ 会期中:日本発の発信拠点と相互支援のしくみ

現地では、IUCN-Jが中心となって日本関連の展示スペースを確保しました。

企業、政府、研究機関、市民団体など多様な主体の活動を紹介し、日本の自然保護やネイチャーポジティブの取り組みを世界に向けて発信しました。

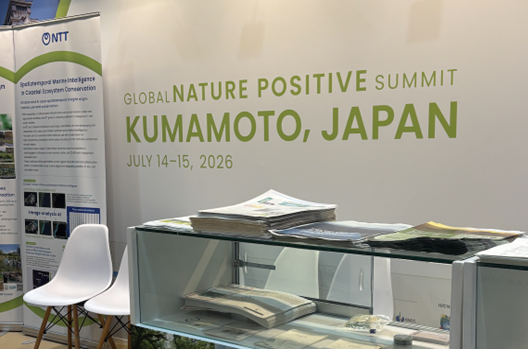

特に2026年に熊本市で開催されるグローバルネイチャーポジティブサミットについては、多くの関係者から関心が寄せられ、日本の実践を国際議論と結びつける重要な契機となりました。

また、IUCN-Jメンバーの有志が中心となって、毎朝のミーティングやグループSNSで常に情報共有を行い、注目セッションや主要発表のポイントを伝え合いました。

IUCNJによる朝会の様子

国際会議の現場では、専門用語や議論のスピードに戸惑う参加者も少なくありません。そうした中で、複数回参加経験のあるベテランが、その場で用語や議論の背景を解説するサポートを行い、若手や高校生の理解を深める大きな助けとなったと信じています。

さらに、IUCN-JのウェブサイトやSNSでは、会場の熱気や議論の内容をリアルタイムで伝えるブログ発信を行いました。現地の声や写真を通じて、国内にいる人々にもCongressのダイナミズムを共有できたことは、情報発信の新しい形として意義深いものでした。

プログラムの一つにも参加しました。IUCN東・東南アジア地域委員会の副委員長を務める名取洋司さんは、IUCN-Congressの運営委員会の一つ参加資格確認(クレデンシャル)委員会に、東南アジア地域副委員長としてかかわった関係で推薦があり、参加しました。そのほか、アジアの会員が集まる機会や、アジア地域委員会の集いでも、IUCNのアジアの参加者をけん引する役割を担いました。

日本、中国、韓国のIUCN関係者の集い企画するなど、日本から参加した方々が世界中の人々と自己紹介しあい、ネットワークや知見、友好を広げる機会も数多く作りました。

■ 会議後:学びと成果を社会に還元する

今回のCongressを通じて得られた知見やネットワークは、今後の日本の自然保護とネイチャーポジティブ実現に向けた取り組みの貴重な資源となります。IUCN-Jでは帰国後、報告会や成果共有セミナーを開催し、現地での経験を広く社会と共有していく予定です。

若手参加者がどのように世界の議論を体験し、何を感じたのか。専門家がどのように最新動向を分析するのか。そうした多様な視点を結集し、今後の活動に生かしていきます。

■ 支えあいの力で実現した日本委員会の活動

これら一連の取り組みは、IUCN日本委員会の会員団体や個人サポーター、助成金・寄付金によるご支援によって実現しました。現地で活動した一人ひとりの背後には、国内から支えてくださった多くの方々の想いがあります。

心より感謝申し上げます。

アブダビでの10日間は、世界の自然保護の方向性を共有する場であると同時に、日本の多様な担い手が互いに学び合い、励まし合う貴重な時間でもありました。この経験を次につなげ、2026年の熊本でのグローバルネイチャーポジティブサミットにおいて、日本から新たな希望と行動を世界に発信していきたいと思います。

国際自然保護連合日本委員会 道家哲平