調べると4年に1度開催されるIUCNの世界自然保護会議が、UAEのアブダビに決まったことが公表されたのが、2023年6月1日でした。2年以上前です。IUCNや自然保護に関わるコミュニティは、2年4か月先の予定をカレンダーで抑えながら、自然保護活動を推進し、世界中が人が集まり注目されるこの場での発表を準備してきました。非常にたくさんの発表が行われました。おそらく全てを把握している人はおらず、複雑で、多種多様な成果が生まれました。

複雑ということは、不可能という意味ではない(Complex does not mean imposibble)

この言葉はビジネスサミットの振り返りで聞きました。このキーワードを教えてくれた人も誰かの発言で印象に残っていたこの言葉を共有してくれたそうです。複雑なら、一つ一つを丁寧に分解したり、多くの人に協力してもらって多方面から光を当ててもらうことで全体が浮き上がらせることができると思います。ぜひ、IUCN Congress2025のブログが役立つと思います。

主要なリリース/発表

- IUCNレッドリスト2025年第2版(リリースのIUCNJ仮訳)

- 世界遺産概況第4版

- 自然の評価指標、STARの市民団体向け活用ガイダンス更新

- STARを使った評価からどこで、どんな行動をとるか、その成果を報告へと使えるRHINOの発表

- 自然に根差した解決策(Nature-based Solutions)の世界基準第2版の発表(解説記事はこちら)

- ESRIとの自然に根差した教育(Nature-based Education)のジオポータルを発表(解説記事はこちら)

日本からはネイチャーポジティブイニシアティブと一緒に、第2回グローバルネイチャーポジティブサミットの熊本開催(7月14‐15日、16日はエクスカーション)を発表できたことがうれしかったです。ICLEIのイングリッド氏やCBD事務局と日本で開催することの意義を確認し、また、CBD-COP17(アルメニア)への重要なステップと認識していただけたのは非常に良かったです。あと、私も深くかかわった生物多様性基本法(2008)が、World Future Policy Award (WFPA)のファイナリストに挙げられました。

日本からはネイチャーポジティブイニシアティブと一緒に、第2回グローバルネイチャーポジティブサミットの熊本開催(7月14‐15日、16日はエクスカーション)を発表できたことがうれしかったです。ICLEIのイングリッド氏やCBD事務局と日本で開催することの意義を確認し、また、CBD-COP17(アルメニア)への重要なステップと認識していただけたのは非常に良かったです。あと、私も深くかかわった生物多様性基本法(2008)が、World Future Policy Award (WFPA)のファイナリストに挙げられました。

熊本開催をアピールするためにくまモンにも活躍しました(海外のかたにも大人気!)

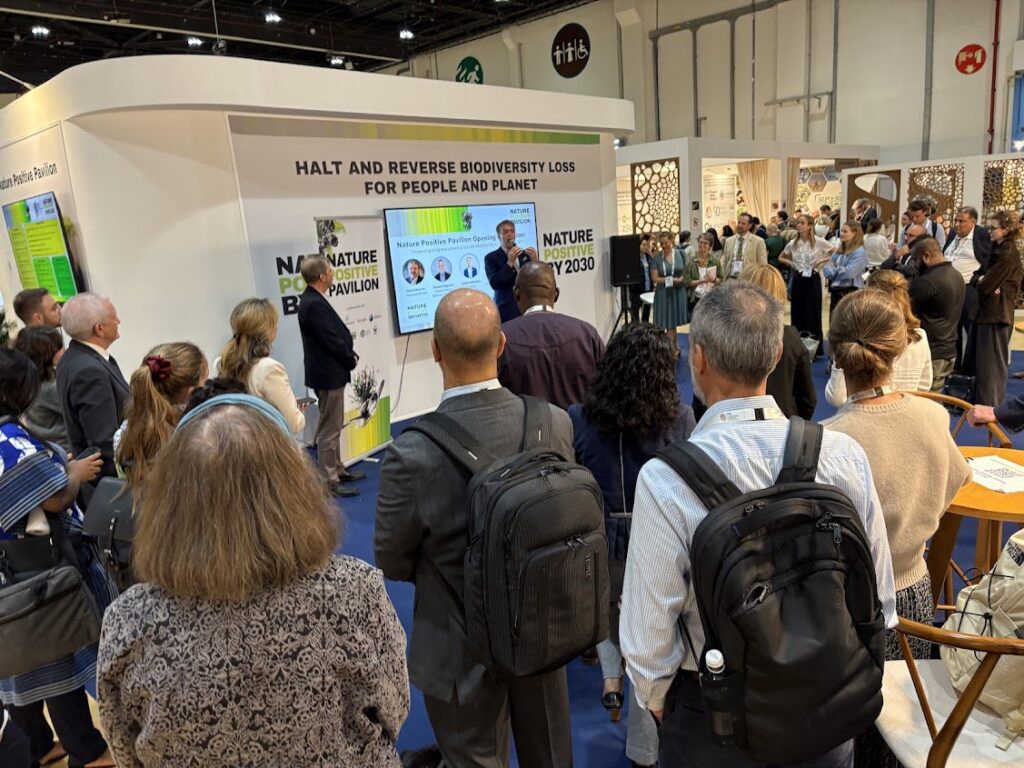

サミット開催

今回は、先住民地域共同体サミット、ビジネスサミット、フィランソロフィーサミット、ユースサミットと4つのサミットが開催されました。このうち、ビジネスサミットとフィランソロフィーサミットはIUCN世界自然保護会議の歴史では初めてになります。

先住民地域共同体サミットは、「私たちの伝統的知識は地球の言葉(Our Traditional Knowledge is the Language of Mother Earth)」をテーマに、世界40か国・7つの社会文化圏から215名の先住民リーダーが参加しました。そのうち51%が女性、20%がユースという構成は、多様な世代・文化が共に未来を築く場であったことを象徴しています。

「世界政策における先住民のリーダーシップ強化」「気候ナラティブの再定義(気候変動を「先住民の視点から語り直す」ことで、持続可能な解決策に文化的価値を取り戻す。)」「資金アクセスの新たな仕組み」「協議を超えた「共治(Co-Stewardship)」「IUCN総会への参画強化(先住民組織がIUCNの意思決定過程に積極的に関わる仕組みづくり」が話し合われ、コミットメントからアクションへ、4つの次なる行動が打ち出されました。

- IPO(先住民組織)メンバーシップの50%拡大:次回の世界自然保護会議までに加盟を倍増し、より多様な地域の声を反映。

- 先住民地域への直接投資の拡大:保全・気候行動を先住民主導で進める資金フローの強化。

- 地球規模の環境・気候政策への影響力の継続強化:COP、CBDなど国際会議での先住民ネットワークの発言力を拡大。

- 若手リーダーシップの育成と拡充

ビジネスサミットには、20以上の産業分野・70社以上から、600名を超える民間セクター関係者が登録し、100名以上のビジネスリーダーが現地で登壇・議論を交わしました。IUCN、Nature Positive Initiative(NPI)、TNFDなど、6つ以上の主要パートナーが関与し、50を超えるセッションが展開。ハイレベル会合、フォーラム、ラウンドテーブルなどを通じて、政策、金融、技術、先住民族、そして若者を巻き込んだ多様な対話が行われました。

ネイチャーポジティブ経済の推進と政策連携、生物多様性評価・自然データの活用、AI・テクノロジーによる自然保全の革新、企業による自然関連情報開示(TNFD対応)など、非常に多岐にわたるテーマが議題となりました。IUCN・NCVC・Tilad Business Holding の戦略的協働、外来種対策の共同イニシアチブ、NbS Asia-Pacific Partnershipの立ち上げなどの新しい動きが発表されました。

IUCNの将来方針の採択

IUCN20年戦略ビジョン(解説記事はこちら)、4か年プログラム、7つの専門委員会の活動方針、会計報告、予算方針を採択しました。予算方針は事業予算を2倍を目指す計画になっています。

予算方針のところでは、地球環境ファシリティやグリーンクライメントファンドに加え、EUの実施機関になり、多国間機関の資金を受け、それをIUCN会員と活用することができるようになりました。一方、次の”嵐”に備えるため積立(運用資金の確保)や使途を指定しない大型資金の確保が重要とされています。今後の見通しのなかでは技術などへの投資や資金調達活動への投資など攻めの運営も組み込まれています。

規約改正

IUCNモーションの手続き、異議申し立て手続きの導入、会費免除制度の導入、規約における人権尊重の確保などに関する規約改正が採択されました。特に、武力紛争や政情不安、国際協力の資金の減少(防衛費の上昇の)などの自然保護への逆風が吹き始めた状況を反映しているように感じました。

会員による動議

IUCN会員が自ら「IUCNが発信するべき意見」「IUCNが作るべき政策」を起草し、投票し、IUCNを変えていくのがモーション(動議)というプロセスです。事前投票も含め148つが提案されました。世界中の紛争や多国間主義の危機を反映した動議が緊急動議や、修正案が会場でも長い議論を巻き起こしました。

選挙

役員の選挙も行われ、日本からの候補吉中厚裕氏を含む、今後4年間IUCNをけん引する理事の選出が行われました。

表彰

John C. Phillips Memorial Medalは、現ブラジルの環境大臣であるHon Marina Silva氏に、Harold Jefferson Coolidge Memorial Medalは、Simon Stuart博士に、Honorary Membership of IUCN(IUCN名誉会員:1948年に”規約で定められた”表彰)は、Jeffrey McNeely博士、 John Robinson博士、そして、シルヴィア・アール博士に贈られることが発表されました。

IUCN World Conservation Congress 2025. Innovation meets Conservation. Photo©IUCN/Andrew McConnell/Workers Photos

国際自然保護連合日本委員会 道家哲平