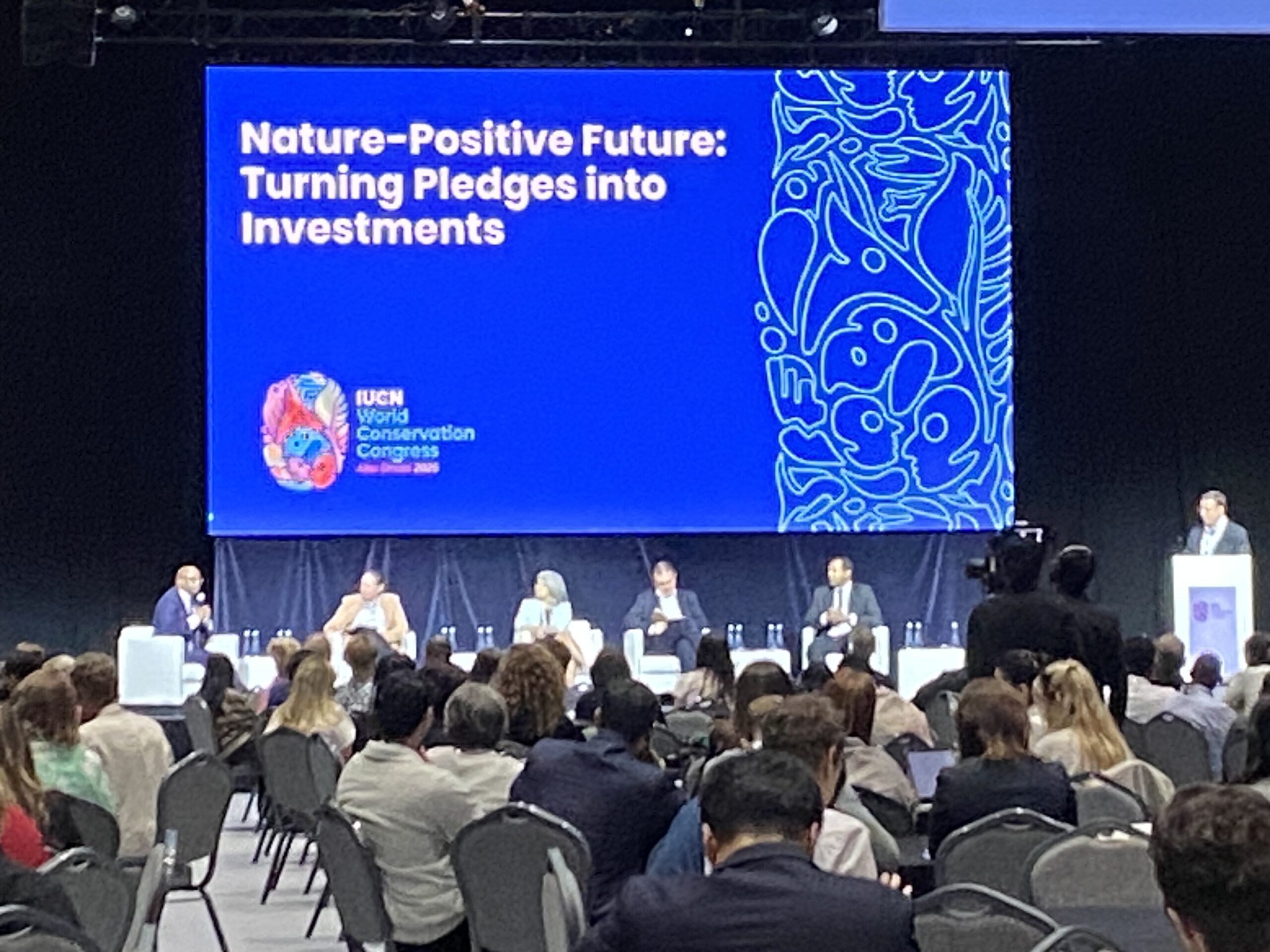

IUCN世界自然保護会議(Congress)で初めて開催された「IUCNビジネスサミット」。企業、NGO、政府、国際機関など多様な立場の人々が一堂に会し、「自然とビジネスのこれから」を議論しました。サミット最終のイベントでは、参加者による振り返りの会が開かれ、そこで交わされた言葉には、それぞれの立場から見たリアルな気づきと希望がありました。

今回は、その声をいくつか紹介します。

「企業の取り組みが確実に加速している」

”マルセイユ大会(2021年)のときよりも、企業の存在感が明らかに増していました。特にAIやテクノロジーを活用したユースケースが増えているのが印象的。

企業が“自然をどう守るか”だけでなく、“自然をどう活かすか”を考える段階に来ていると感じました。”

AIやデータを活用した自然保全の動きは、すでに多くの企業が実践を始めています。“ネイチャーポジティブ”の考え方が、企業の戦略や投資の言葉として根付きつつあることを実感したという声が多く聞かれました。

「自然保護コミュニティと企業の間には、まだ“距離”がある」

”企業の関心は確かに高まっているけれど、NGOや国際機関の側は、企業がどう関われるかをまだ十分にイメージできていないように思いました。

企業が自然保護の現場に飛び込むことも、逆に私たちが企業の現場に入っていくことも大事。お互いの理解がまだ始まったばかりです。”

信頼と対話の重要性を指摘する声は多く、単なる資金提供ではなく、共に考え、共に動く関係への転換が求められていることが伝わってきました。

「もっと自然に投資してほしい。でも、“CSRではなく事業の中で”」

”多くの企業が参加したのは希望ですが、望むところまではまだ遠い。もっと“事業そのものの中で”自然に投資してほしい。

CSRではなく、事業戦略の一部として自然を組み込んでほしいと感じました。”

この発言には、自然への投資を“寄付”ではなく“ビジネスの未来への投資”と捉える視点が込められています。

参加者の一人は、「複雑だからといって不可能なわけではない。企業が関与できる余地は確実にある」と力強く語りました。

「一方で、“なんてこった”と思う瞬間も」

”アブダビでは企業が自然保護に資金を出すと宣言していたのに、その同じ企業がブリュッセルでは環境規制を緩めるように求める公開書簡を出していた。

お金を出せばいいというメッセージだけでは、誤った方向に進みかねません。”

企業と自然保護の関係は、光と影の両面を持っています。

“資金”だけでなく、“行動”の一貫性が問われる時代に入っている——そんな現実を改めて認識する場にもなりました。

「ビジネスサミットを会議の中に組み込んだのは正解だった」

”ビジネスサミットを独立開催にしようという案もありましたが、最終的にはWCCの公式プログラム内で行うことになりました。

政策、科学、地域、企業が同じ場で対話できたのはとても意義深い。あの決断は正しかったと思います。”

ひとつの「サミット」を超えて、分野横断の対話の場になったことは、多くの参加者が共通して感じた成果でした。

「帰り道は、夢を描く時間をつくろう」

”帰るときに、空港でもいいし、どこでもよい。PCを閉じ、スマホをしまい、夢やイメージを膨らませる時間を持ちましょう。

自然と企業の関係をどう描くか、それぞれの現場に戻ってからが本当のスタートだと思います。”

サミットは終わりましたが、参加者たちの言葉からは「ここからどう行動をつなげるか」という意志がにじんでいました。

“ネイチャートランジション”——自然を軸にした経済への移行は、すでに始まっています。

まとめ:希望と現実の間で

- 企業の参画は過去最大規模に拡大

- 技術とAIが自然保全の新たな推進力に

- 信頼と対話を基盤に、CSRを超えた「自然投資」へ

- 行動の一貫性と透明性が、今後の信頼を左右する

アブダビで交わされた議論と、振り返り会での率直な声。

それらは、IUCNという世界最大のかつNGOや研究者を中心として長年動いていた自然保護のコミュニティの中で「企業と自然保護の関係は変わり始めた」ことを示しています。これからの数年が、本当の意味での“ネイチャートランジション”を形づくる時間になるはずです。

国際自然保護連合日本委員会 道家哲平