◆「持続可能な利用」ができていない現実

生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)は『地球規模評価報告書』(2019)において、生物多様性減少への影響の大きさの順位を

(1)陸と海の利用の変化(2)生物の直接搾取(3)気候変動(4)汚染(5)侵略的外来種

と発表しました。

この生物多様性減少の2番目の要因である野生種の直接利用に対して、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)やボン条約(移動性野生動物種の保全に関する条約)、多国間協定などでIUCNが積極的な役割を果たすことを求める動議(Motion136)が会員総会で採択されました。野生生物保全論研究会(JWCS)はこの動議の共同提案者です。条約による野生生物種の保全は不十分で、また適切な対応が取られるまでにタイムラグがあるからです。

また「野生生物資源の持続可能な利用に関するIUCN政策の改訂」(Motion66)も共同提案しました。現在のIUCNの「野生生物資源の持続可能な利用」に関する政策は1990年代に作られました。それから25年が経ち上記のように「持続可能ではない」状況になっています。コロナウィルスのパンデミックの経験や、研究の進展を踏まえて「持続可能な利用」の政策を更新すべきという動議で、これはIUCN Congressの前に実施された電子投票で採択されました。

◆野生生物の違法取引の拡大

1)ペット動物のポジティブリスト

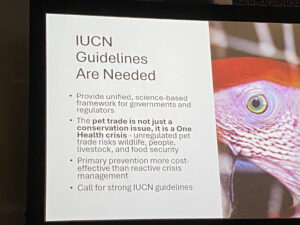

会員総会で採択された「陸生野生動物の商業ペット取引を効果的に管理するためのIUCNガイドラインの策定」(Motion108)に関するフォーラム「Controlling the commercial pet trade in terrestrial wildlife: Development of IUCN Guidelines?」が10月11日に開催されました。

世界ではペット用に生きた野生動物が取引され、最近の傾向としてオンライン取引の増大や、メキシコから米国へまた近隣の国からバングラディシュへのように野生生物犯罪の罰則が軽い国が取引の中心になっていると報告されました。新たな需要として日本のアニマルカフェが紹介されていました。

生きた野生動物の取引は、種の絶滅だけでなく人間と動物の感染症のリスク、外来種のリスクを高めています。そのもはや制御不能になっている現状に対処するために、取引を禁止する種をリストアップする「ネガティブリスト」方式ではなく、取引してよい種を選定する「ポジティブリスト」を導入すべきとこのフォーラムで主張されました。

すでにヨーロッパの国ではボジティブリストの導入が始まっており、韓国でも法改正が行われました。しかし種の絶滅やパンデミックを防止するには、ボジティブリスト方式の導入が広がる必要があります。各国が法改正をするために、その根拠となるガイドラインをIUCNがWHOなど国際的な機関と協力して策定するよう求めていこう、とフォーラムは締めくくられました。

2)植物・菌類の違法取引

10月9日IUCN委員会ナレッジハブ「Illegal Trade in Endangered Plants」で、植物園保全国際連合(BGCI)は「違法植物取引連合(The Illegal Plant Trade Coalition)」を公式に発足させました。植物は違法取引か合法に栽培されたものかどうか見分けが難しく、税関で管理できていないので動物以上に違法取引があると予想されるそうです。まずは管理の現状、同定技術などの情報を世界各地から集約するための体制づくりを進める第一歩に踏み出したところです。

10日に開催された「The Diverse Illegal Trade in Funga, Flora, and Fauna」でも、園芸用としてサボテン、ラン、ソテツ、多肉植物、食虫植物などが、オンラインにより取引が増加しているとの報告がありました。

また菌類はワシントン条約の対象外なので、国際取引を規制する条約がなく、キノコの国際取引の増加を考えると、保全のための取引管理が必要と菌類保全コーディネーターが訴えていました。

◆新しい保全のアプローチ「長寿保全」

動議の一つとして「長寿保全(Longevity Conservation)」(Motion113)という新しい保全の概念が提唱されました。観光狩猟(トロフィーハンティング)の事業者は高齢の個体を撃っても、繁殖年齢を過ぎているので個体数の維持に影響しないと主張します。しかし種によっては高齢でも繁殖して生存に有利な形質を子孫に伝え、社会性のある動物では知識の伝達が個体群の生存を高める可能性があることわかってきました。個体群の年齢構成を人間が変えてしまうことでの絶滅のリスクが懸念されています。この動議の採択により、まず「長寿保全」の用語を定義し、「長寿保全イニシアチブ」の策定に向けた議論が始まることになりました。

ダイナミックにアップデートされていく保全の認識を知ることができたのが、今回の参加の大きな収穫でした。

一方、IUCN Congressの期間中の10月14日に環境省が開催した「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の在り方検討会」の資料を読むと、これまでの種の保存法の運用で困った点の修正が挙がっており、制御不能に増加した生きた野生生物の国際取引と犯罪、パンデミックのリスクという、世界の課題認識とかけ離れているように感じました。

- Controlling the commercial pet trade in terrestrial wildlife: Development of IUCN Guidelines?

https://iucncongress2025.org/programme/controlling-commercial-pet-trade-terrestrial-wildlife-development-iucn-guidelines - Illegal Trade in Endangered Plants

https://iucncongress2025.org/programme/illegal-trade-endangered-plants - The Diverse Illegal Trade in Funga, Flora, and Fauna

https://iucncongress2025.org/programme/diverse-illegal-trade-funga-flora-and-fauna - 令和7年度 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の在り方検討会(第1回) 議事次第・資料・議事概要

https://www.env.go.jp/page_00145.html

認定NPO法人 野生生物保全論研究会

鈴木希理恵