野生生物保護と行動科学

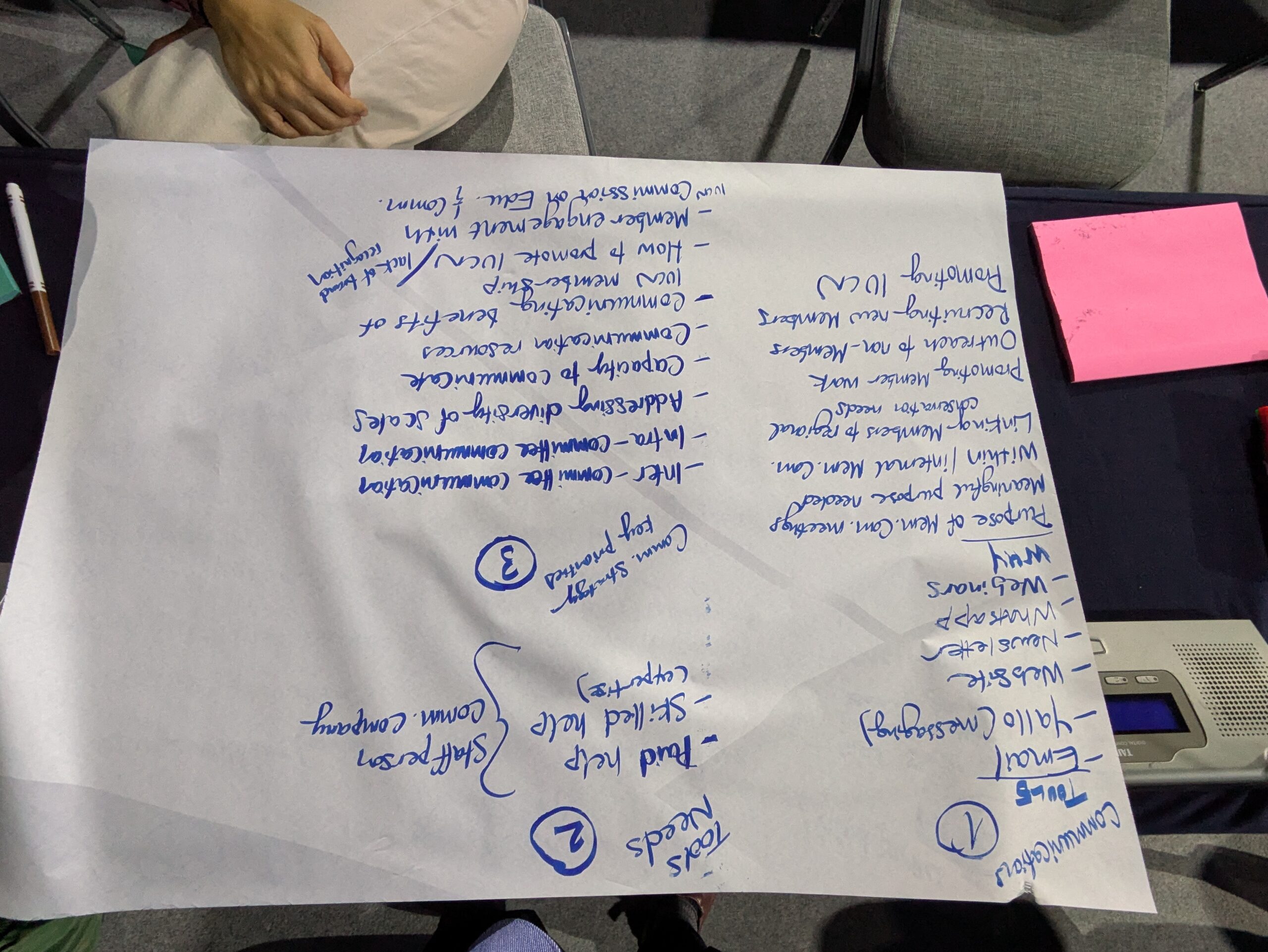

今回のWCCでは、行動変容に焦点を当てたセッションに参加しました。「野生生物保護における行動変容アプローチの拡大」と題したセッションでは、1.5時間にわたりインタラクティブなフィッシュボウル形式で行われました。フィッシュボウル形式とは金魚鉢のように円になって、内側の少人数(=魚)が対話し、外側の多数が観察する対話手法です。参加者は内側の円と外側の円を入れ替わりながら、対話を深めます。魚役になるのはなかなかに勇気が入りそうですが、我こそはと率先して金魚鉢に入る参加者が多く、活発な議論が行われました。

近年では、野生生物保護の文脈において行動変容(Behavior Change)アプローチの重要性が増しています。人間の活動が野生生物に対する脅威の主な要因であるため、人々の行動と選択を変えることが、長期的な保護目標達成に不可欠であるからです。特に、世界銀行が主導する世界最大の野生生物保護イニシアチブであるGlobal Wildlife Program (GWP) が、この行動変容アプローチを推進する中心的な役割を担っています。GWPは10年以上の歴史を持ち、初期の違法野生生物取引対策等を中心とした「供給側」から、持続可能性、人獣共通感染症の波及リスク低減、人間と野生生物の生存と衝突緩和といった「需要側」までを含む、より統合的かつ包括的なアプローチに進化しています。その中で、「保護活動において人間が鍵である」という認識のもと、行動科学が着目されています。

規制から行動変容へ

行動科学は公衆衛生や医療をはじめ、気候変動対策など様々な分野で活用されています。GWPの支援団体であるGlobal Environment Facility (GEF) のMrs.Garciaは、他分野における行動科学の成功事例から学ぶことが重要であることが強調されていました。行動科学は、規制や強制力だけでは不十分な人々の行動を理解し、変容させることを得意としており、野生動物保護における革新の鍵になることが期待されています。

行動科学は供給側を規制するのではなく、需要側に働きかけるアプローチです。例えば、密猟防止のみに焦点を当てることからメディアを利用して密猟を時代遅れのものとして捉え直すことで、供給から需要に対処する介入へと移行し、希少性がステータスシンボルであるという概念を打ち消すといったものです。

行動変容の介入には、以下の3条件が重要となります。

- ニーズ(必需品):彼らの生活(収入や食料など)に合致しているか?

- 動機(インセンティブ):行動を変えるメリットがあるか?

- 障壁(摩擦):行動を妨げる技術的・文化的な障害は取り除かれているか?

GWPでは、現場が行動変容を対策に組み込むためのガイダンスノート(手引き)が開発され、普及が進められています。その2では、ガイダンスノートと事例、行動科学の課題についてご紹介します。

ROOTs 矢田麻衣