今回のWCCは、日本委員会の副会長、アジア地域委員会の副会長という立場で参加しているので、今までとは違ったセッションに参加しました。12日の午前には、世界中の国内委員会や地域委員会、国内委員会が無い国のフォーカルポイントが集まる機会がありました。IUCN(国際自然保護連合)は、メンバーのためのユニオンであることが“プレナリー”で強調され、自然保護の輪を広げるためにメンバーシップの拡大の重要性が再確認されました。その実現のために何が必要かについてグループに分かれて議論しました。当然ではありますが、地域(南・東アジア、北アフリカなど)や国が違うと委員会の形態や課題がかなり違っていて、議論を楽しみました。日本委員会と同様、いずれの地域・国内委員会(&専門委員会)もボランタリー参加で運営されているのですが、協働して目的を達成しようとすることに自らのリソースを提供する人・団体がこれほどたくさんいることに、WCCに参加するたびに力付けられます。しかし実際には課題がたくさんあります。グループディスカッションで扱ったのは、(地域・国内委員会における)リソースとコミュニケーションです。

議論された内容をいくつか紹介します。

リソースについて:

会員団体が集まる経費がほしい:北米では200近い団体があり、年次会議をするにも旅費や会場費をまかなうのが大変なのは容易に想像できます。

国内委員会の事務局経費:日本委員会でずっと検討していることなので、共有しました。最初は「事務局」と言ったのですが、本部=事務局のことと誤解されかけ、国内委員会の事務局だと明確にする必要がありました。グループディスカッションの前の全体議論でも本部からのサポートがほしいという発言がありました。本部から支援はしないと規約にあるのですが、本部からの支援を必要とする国内委員会は多いです。

本部と国内委員会の間の仕事の仕分け:「それ本部の仕事じゃない?」という仕事が多いこと。。。

サブテーマで「どこからリソースを得るか」があり、第三者リソースについて議論しました。民間セクターは資金源だけでなく、協働することで保全の成果を狙えることを指摘しました。意外と、響かなかったです。

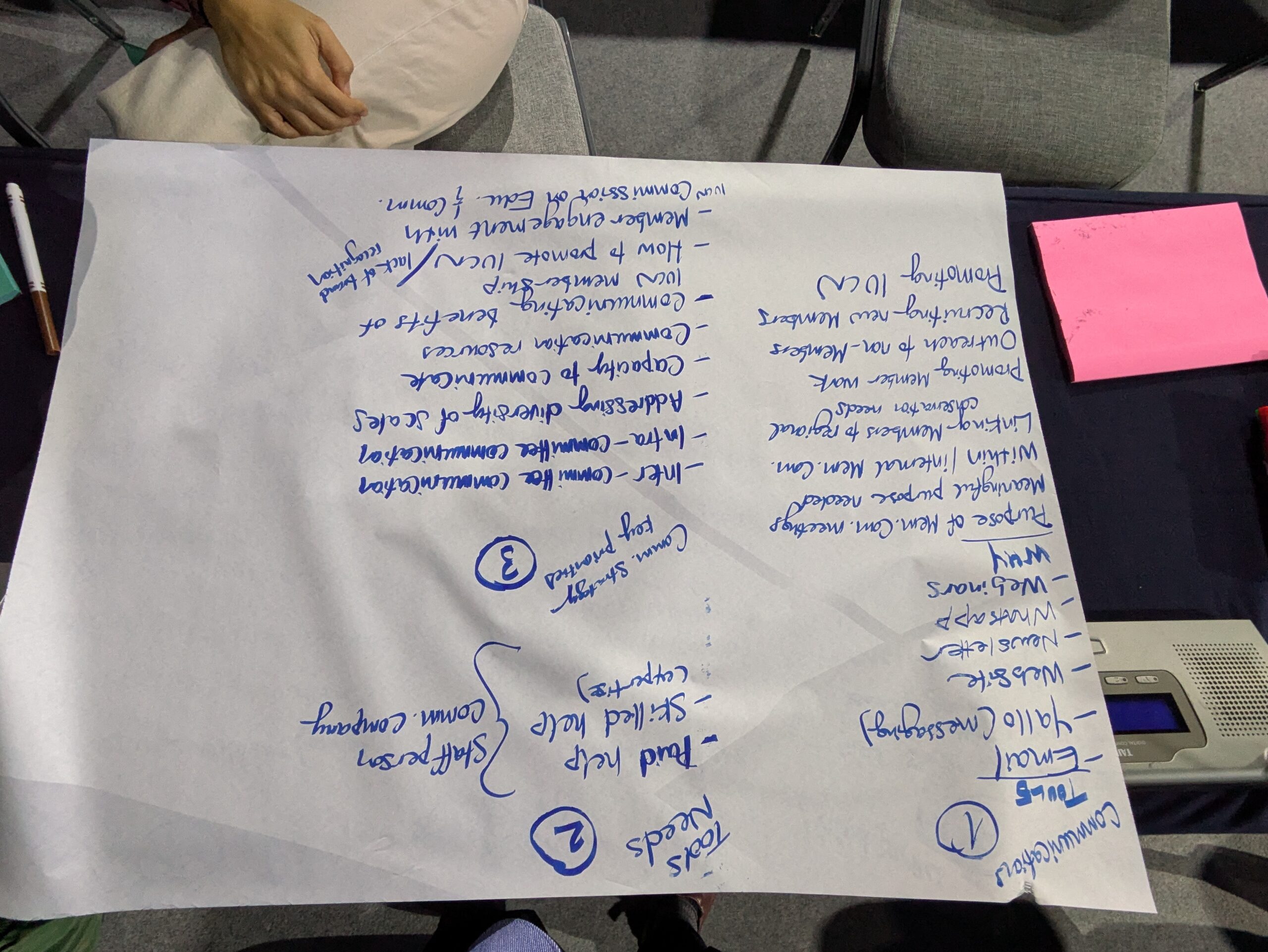

コミュニケーションについても、国によって背景や目的、使っているツールがそれぞれでした。IUCNの会員になることのメリットをどう伝えるか、IUCNの知名度が低いのをどうにかしないと、、、という声がありました。ポイントを挙げるだけで時間になってしまい、対応を議論できなかったのが残念です。

「メンバーシップの拡大」というのは目的ではなくて手段だと考えます。目的はコンサベーション(日本語の「自然保護」より広い意味ですが、私の語彙では適当な言葉が見つからないので、カタカナで)を前進させること。この点で、日本委員会のサポーター会員の制度はすごく良いなと思います。言語や会費など様々な理由でIUCNの会員にならない団体にも参加してもらい、ユニオンの輪を広げる仕組みにできると改めて感じました。

(10月14日追記)会員総会のモーションの議論の中で、IUCNの会員になることがコンサベーションを前進させることで、会員になれなければコンサベーションに貢献できない、というナラティブがよく聞かれました。(自分の主張のために使っているのもあると思います)当然、IUCNの会員でなくてもコンサベーションに取り組むべきなので、国内委員会の取組として大事なのは、コンサベーションの取組のネットワークを広げていくことだと改めて感じました。

IUCN日本委員会 副会長/IUCNアジア地域委員会 副会長

名取洋司