1.訪問の背景

エキシビションエリアが最終日を迎え、会場全体が落ち着きを取り戻しつつあった。午前中Member’s Assembly への参加を終えたのち、一部のメンバーとともに、会場でブースを出展していたTHE NATIONAL AQUARIUMを訪問することとなった。同館のブースでは30%割引クーポンが配布されており、実際の施設に足を運ぶ良い機会となった。本訪問の目的は、同館が掲げる生態系保全や環境教育の取り組みを、展示や運営の現場から学ぶことであった。

2.施設概要

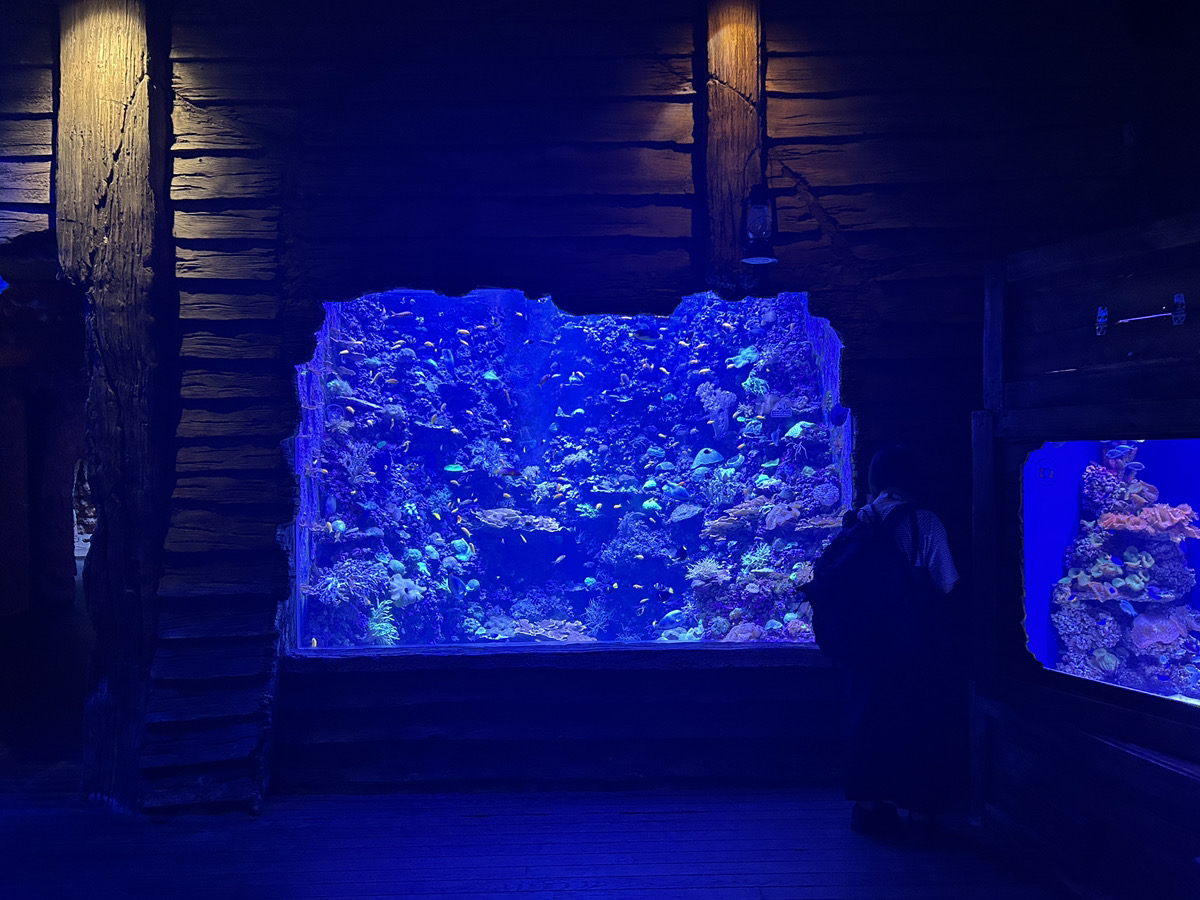

水族館はWCC会場であるADNECセンターから10キロも離れておらず、アクセスも良好であった。館内は照明や音響を駆使した没入型展示が特徴で、来館者はまるで海中を歩くような体験を得ることができた。展示には海中の生物のみならず陸上の生物も同時に登場し、生態系全体をひとつの空間で表現しているようであった。そこでは来館者の頭上を鳥たちが飛び交っていた。日本の水族館では経験したことのない演出で非常にエキサイティングであった。

3.保全・教育プログラムの内容

今回の割引クーポンは、一般展示ではなくバックヤードツアーと呼ばれる特別プログラムに適用されていた。これは同館が行う養殖・繁殖・生態系回復プロジェクトの現場を見学できるもので、職員からは絶滅危惧種の保護活動や沿岸域の環境修復事例などの説明を受けた。展示を「見せる」だけでなく、保全活動の実際を透明化し、来館者が学びながら支援者となる仕組みが整っていた点が特徴的であった。

4.考察

本施設の最も印象的な点は、生物多様性の保護、市民への教育、そして事業としてのマネタイズを同時に成し遂げている点である。通常、水族館などの展示施設では、これら三要素はしばしば相反する関係にあるが、THE NATIONAL AQUARIUMでは、保全の裏側を「有料体験」として来館者に公開することで、教育と収益を結びつけていた。これにより、活動資金の確保と啓発の両立が実現しており、持続可能な保全モデルとして非常に優れていると感じた。

5.まとめ・今後への示唆

本訪問を通じ、自然保護を「見せる」「体験させる」ことの重要性を改めて認識した。教育・研究・観光・経済の各要素を統合し、来館者が主体的に学ぶ構造を設計している点は、他国の施設にも応用可能である。特に日本の水族館や自然教育施設においても、保全活動を収益と結びつける設計思想が今後の課題となるだろう。THE NATIONAL AQUARIUMはその一つの理想形を示しており、学びの多い訪問となった。

筑波大学 世界遺産学学位プログラム/IUCN-J インターン 作森 元司郎