私は誰で、なぜ自然保護に関心があるのか?

私は現在、中国内モンゴル出身の留学生で、筑波大学理工情報生命学術院にて大気科学を専攻する修士1年生です。今回のテーマである「気候オーバーシュート(気候“行き過ぎ”)リスク削減」に強く関心を持っているのは、私自身がこの分野の研究者であることが大きな理由です。

IUCN世界自然保護会議(WCC)に参加したいと思ったきっかけは、学内で開講された自然保護に関する講義です。その授業では自然保護や生物多様性について多くのことを学び、国際的な自然保護活動や組織に強い関心を抱くようになりました。そして、自分自身も微力ながら世界の自然保護のために貢献したいという思いが芽生えました。

Fig.(田村先生から)

これまで在学中にはさまざまな自然保護に関する野外実習にも参加してきました。直近では、7月末から8月初旬にかけて、指導教員や仲間とともにモンゴル国フスタイ国立公園で草原における草本植物の種調査やサンプルの採集を行いました。この国立公園はIUCNのメンバーでもあり、草原の動植物保護において豊富な経験を持っています。こうした経験を通じて、すべては偶然ではなく大きな「ご縁」であると感じるようになりました。私は今後も自然保護の分野で学びを深め、この道を歩み続けたいと考えています。

今回の会議で私は何を得たいのか?

今回の会議に参加するにあたり、私が最も期待しているのは、まず気象・気候分野に関する最新の国際的な政策動向や、各国が提唱している取り組み内容を直接学ぶことです。さらに、各国における気象や気候に関連する具体的なプロジェクトや、先進的な思想や技術について理解を深めたいと考えています。そして最後に、国際的な場で多様な国籍やバックグラウンドを持つ同分野の研究者や専門家の方々と交流し、人的ネットワークを広げることを大きな目標としています。

これらを通じて得られた知見や経験は、日本に戻ってから自分自身の研究活動に活かすだけでなく、今後参加する自然保護活動においても、より深い洞察や新たな視点、そして実践的な方法を取り入れるための貴重な糧となるはずです。

気候“行き過ぎ”リスクとは何か?

2025年に開催予定の IUCN世界自然保護会議 では、気候変動による 「気候オーバーシュート(気候“行き過ぎ”)リスク」 の削減が重要な議題の一つです。ここでは、会議参加前に整理した内容を基に、リスクの意味やアジアにおける事例などをまとめます。

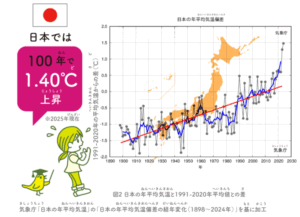

「気候オーバーシュート」とは、全球平均気温が一時的に 1.5℃または2℃の目標を超える 現象を指します。その後、排出削減や二酸化炭素除去(CDR)によって温度を低下させることが想定されます。リスクの大きさは、超過幅と持続期間に依存します。

- 産業革命前(1850–1900年)比で現在は約 1.1〜1.2℃上昇。

- 過去約2000万年前の温暖期では産業革命前比 +4〜5℃、海面上昇20–30m、氷床消失、サンゴ礁の大規模損失が発生。

- 補足:「前比 +4〜5℃」は「産業革命前と比べて4〜5℃高かった」という意味です。

なぜ気候“行き過ぎ”リスクに注目する必要があるのか?

気候オーバーシュートは、生態・社会・経済の三つの面でリスクをもたらします。

- 生態リスク:氷河消失、サンゴ礁崩壊、生物多様性の急減など、不可逆的損失の可能性。

- 社会リスク:極端気象の増加、特に脆弱なコミュニティへの影響が大きい。

- 経済リスク:将来的な復旧コストは現時点の削減コストを大幅に上回る。

アジアでの事例

- 日本:2018年西日本豪雨(暖かい海水が降雨極端化に影響)

- 南アジア:2022年インド・パキスタンの熱波と洪水で数千万人が被災

- 中国北部:砂漠化進行、農業や食料安全保障への脅威

初めての会議参加への期待

気候オーバーシュートを避け、最小化することは全人類にとっての共通課題であり、迅速な排出削減や生態系保護、公平性を組み合わせることで、持続可能でレジリエント、かつ生物多様性豊かな未来を築くことができます。このブログでは、会議参加前に理解しておくべきリスクと対応策を整理しましたが、実際の議論や最新事例を通じて、知識を深めていきたいと考えています。

さらに、今回のIUCN世界自然保護会議は私にとって初めての参加であり、非常にワクワクしています。IUCN-Jでの実習内容をしっかりと達成することを前提に、この貴重な機会を最大限に活かして学び、経験を深める旅にしたいと思います。国際的な議論や交流を通じて、自分の視野を広げ、自然保護への理解と情熱をさらに高められることを心から期待しています。

筑波大学大学院/IUCN-Jインターン

SIQINGTUYA