WCBR2日目が始まりました。

2日目のセッションは、「生物多様性と科学、教育」そして「ユネスコエコパーク(BR)のパートナーシップとファイナンスを最大化する」です

「生物多様性と科学、教育」のセッションでは、日本、ポルトガル、コスタリカの大学教授たちの取組について紹介がありました。驚くことにみな女性の教授で、お子さんと一緒に登壇し、微笑ましい姿が見られました。

日本からは、金沢大学のアイーダ先生が登壇し、金沢大学の留学生を中心とする学生が日本や世界のBR同士をつないでいる取組が紹介されました。日本では、自治体がBRを運営しているため、日本のBRを訪問する上で、自治体とやり取りすることの大切さについても触れられました。私自身も筑波大学や金沢大学の白山BRでの実習に参加させていただいたことがありますが、日本人の私でも知らなかった日本の伝統的な暮らしや地域について深く知る大変貴重な機会でした。自然と共に在る暮らしをこれからの未来にもつなげていく、重要な活動だと感じています。

ポルトガルやコスタリカからは、UNECSOの土壌イニシアティブや熱帯西アフリカマングローブプロジェクト、土壌の健康に関するオンライン講座の紹介、アカデミア、ビジネスリーダー等のセクターや文化を跨いだ対話の実践例の紹介がありました。

加えて、ゲノム解析において中国の最も大きな技術研究機関である「BGIグループ」からも遺伝子研究の取組と200人以上の博士や修士の学生を世界中から受け入れ、遺伝学のキャパシティビルディングを行っていることが発表されました。

セッションの中では、世代間対話に関する質問もあり、アイーダ先生から家族をイメージすると自然と世代間対話が行われており、まずは数人の学生との対話から始めることがよいという回答がなされました。

Session3「ユネスコエコパーク(BR)のパートナーシップとファイナンスを最大化する」では、ADB(アジア開発銀行)、世界銀行、生物多様性枠組基金といった金融関係の登壇者に加えて、現場の実践者の代表としてUNESCO南アフリカ地域オフィスのプロジェクトコーディネーターが登壇しました。各金融機関の取組紹介ののち、現場からの要望が述べられました。現場の声が直接届くこのセッションの構図が私にとっては理想的で、このような場をもっと増やしていけたらよいと思います。

現場からはスケールアップや資金へのアクセスの課題、選ばれた数人ではなく、皆で考えるためのキャパシティビルディングや仕組みの必要性が述べられました。セッション中は、生物多様性クレジットの将来の展望に関する質問もありましたが、気候分野とは違い、多くの要素があることから苦戦していることが述べられました。

セッションの合間にはサイドイベントがあり、メインセッションとサイドイベント両方に参加しようとすると昼食や夕食を食べている時間は15分ほどしかありません。会場が広いので、移動しているだけで15分あっという間に立ってしまいます。テイクアウトできるごはんを食堂で受け取り、サイドイベントに向かいました。

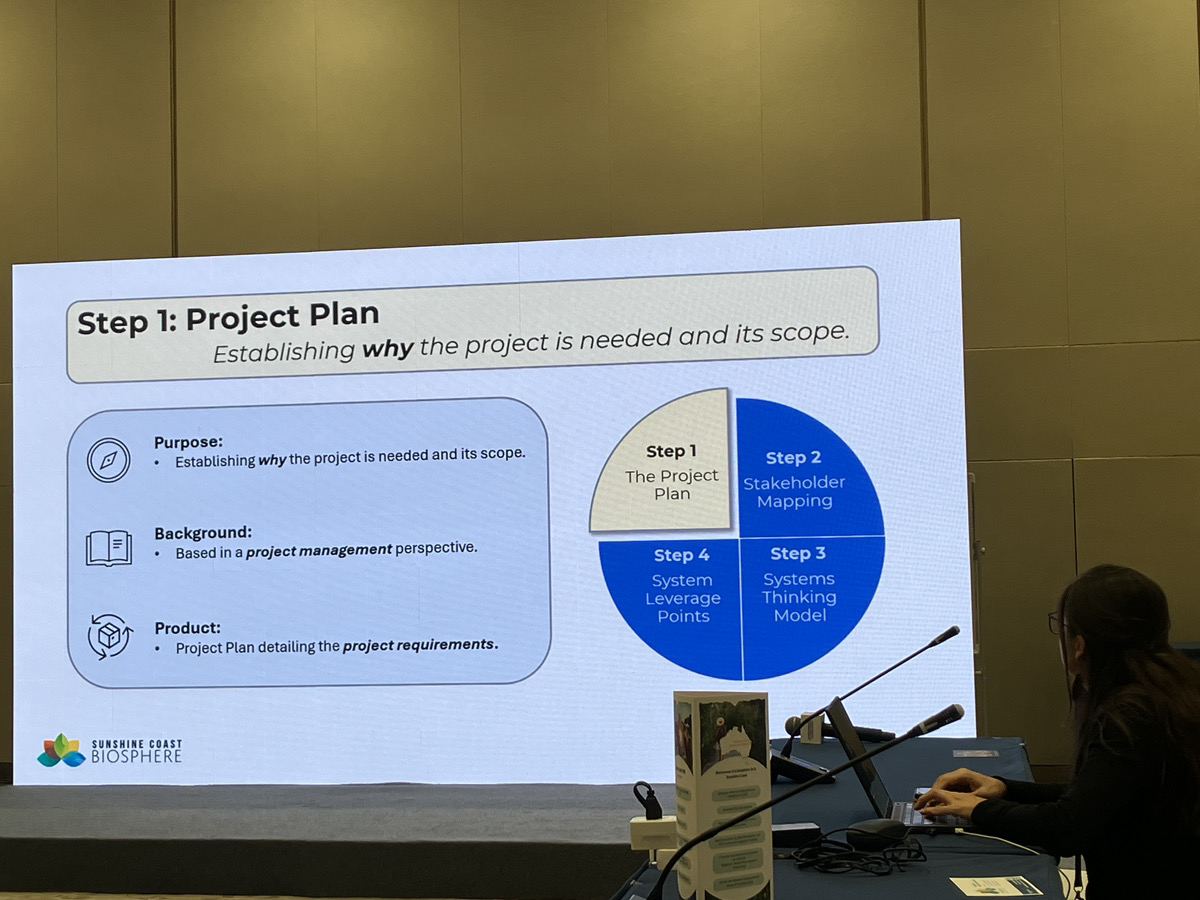

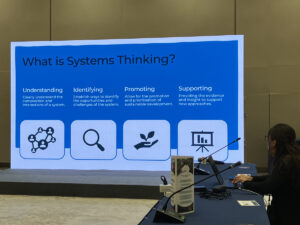

お昼の部では、オーストラリアBRで行われたシステム思考の実践に関するサイドイベントに参加しました。BUには多様な関係者がおり、そこにある課題も複雑です。システム思考は、こうした社会課題を解決するのに有効な手段で、関係者や目的を整理し、課題の構造を理解し、戦略的に動くことができるようになります。

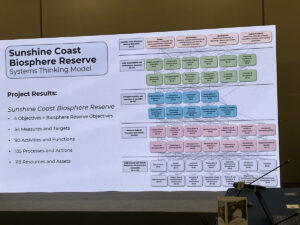

なぜシステム思考を活用した事業をするのか?という根本から整理した事業計画を立てるところから始まり、関係者のマッピング、システム思考モデルの構築、システムのレバレッジポイントを見つけるという順で進めていったそうです。

関係者のマッピングでは、国際レベルから地域レベルまで6つの階層に分け、膨大な量の情報を整理をしていました。

最終的に4つの目的、34の手法や目標、90の機能や活動、135のプロセスと行動、118のリソースを洗い出し、組織の関係者やレバレッジポイントを見出すことができたそうです。最初の整理に時間はかかるものの、効率的・効果的に社会課題にアプローチするためにこうした戦略を立て、現在地やビジョンを理解したうえで活動することは、非常に重要だと感じています。こうした取り組みを自分たちの活動にも応用していきたいと思いました。

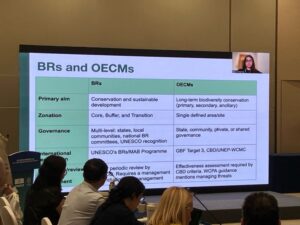

その他、夜にはIUCNの保護地域委員会(WCPA)が登壇していたサイドイベントがありました。「BRはOECMになり得るか?」という命題について、IUCN保護地域委員会からOECMの定義やBRとの違い等について解説がなされました。結論としては、BRそのものがそのままOECMにはなり得ないが、継続的な保全がなされている保護地域以外の場所があれば、OECMになり得るとのことでした。IUCNがMABにおいても活動を展開し、連携を図り、影響力を持っていることが伺えました。

IUCN日本委員会

事務局/ユースコーディネーター

稲場一華