IUCNというコミュニティを構成する大きな柱の一つが専門委員会(Commission)になります。現在、16000人を超すボランティアの専門家集団が7つの委員会に分かれて活動をしています。この専門家集団がなければ、IUCNレッドリストも、世界自然遺産・複合遺産の専門家審査も、自然に根差した解決策(NbS)も、世界の保護地域データベースやOECM(自然共生サイト)の考え方も、今当たり前にある自然保護条約(生物多様性条約、ラムサール条約、ワシントン条約など)も、環境教育という概念も、生まれなかったり、少なくとも国際社会の仕組みとなるまでもっと多くの時間を要したことでしょう。種の保存委員会は、世界最大の保全科学のボランティア集団としてギネスに登録されています。

IUCN世界自然保護会議では、この専門委員会を4年間けん引する方を会員の投票で選出し、その活動方針を会員が修正・承認することになっています。ここでは非常に簡単に各専門委員会の紹介と承認された活動方針をまとめます。

Climate Action Commission(CAC:気候行動委員会)

気候変動の影響を科学的・公正な視点から評価し、自然と人の権利を守るための適応・緩和策を推進する委員会。

活動方針概要:CACは、気候変動と生物多様性の統合的対策を進め、1.5℃目標と公正な移行(Just Transition)を実現するための科学的助言を提供する。各国政府や地域社会に対し、温室効果ガス削減と生態系を基盤とした適応策(NbS)を推奨し、化石燃料からの脱却、再生可能エネルギー転換を後押しする。UNFCCC-COP30など国際枠組みへの政策提言を強化し、気候と生物多様性の相乗的な目標達成を促進。先住民や地域知の尊重を原則とし、公正・包摂的な資金メカニズムの提案にも注力する。

Commission on Ecosystem Management(CEM:生態系管理委員会)

生態系アプローチに基づき、陸域・海域の持続的利用と回復を科学的に支援する委員会。

活動方針概要:CEMは、「生態系のレッドリスト(RLE)」を中核に、リスク評価と生態系回復の科学的基盤を強化する。気候変動・人間活動による劣化に対応し、各国での生態系評価・修復ガイドラインを支援する。NbSの国別適用を推進し、知見共有と標準の更新を行う。さらに、ガバナンス原則の確立や健康・生態系・社会福祉の関係を「ワンヘルス」視点から統合的に扱う。生物多様性と気候の統合政策を促進し、炭素市場や生物多様性クレジットにおける生態系の完全性を確保することが重点となる

Commission on Education and Communication(CEC:教育・コミュニケーション委員会)

教育とコミュニケーションを通じて、人々の行動変容と自然への関心を促す専門家ネットワーク。

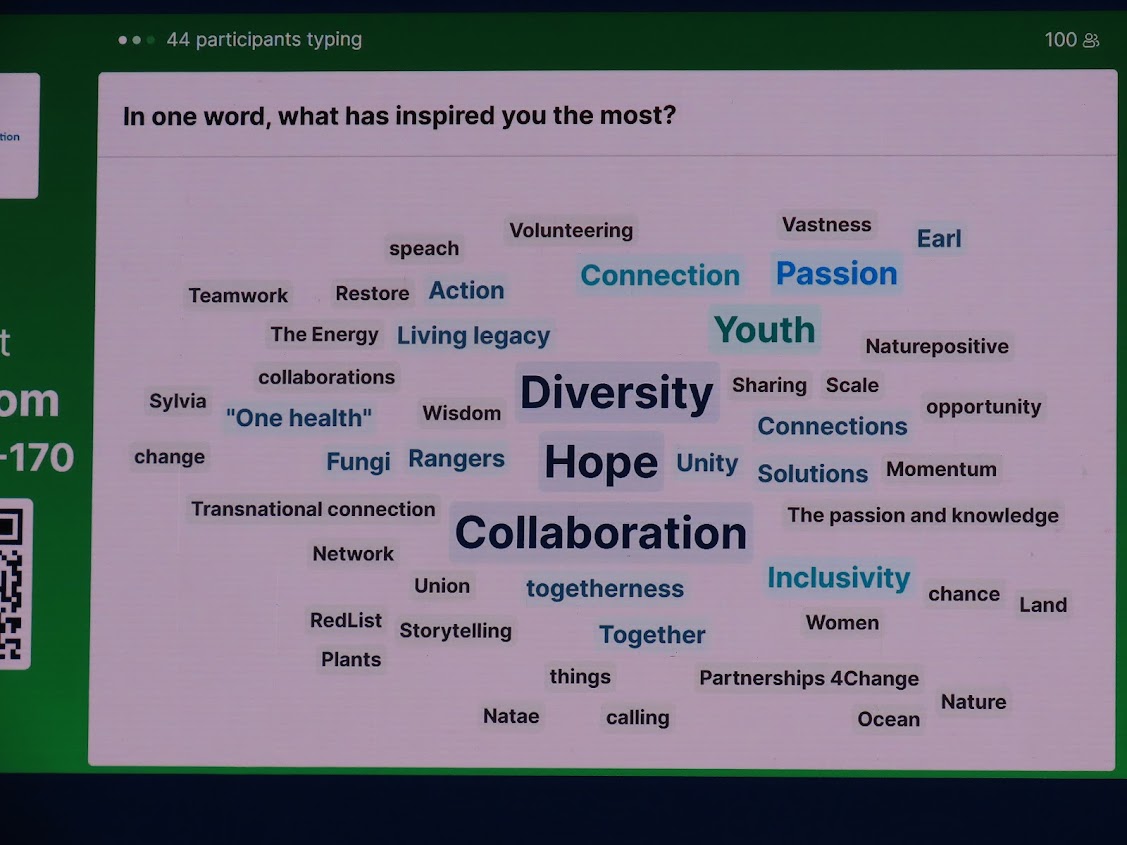

活動方針概要:CECは、自然と人をつなぐ「#NatureForAll」運動を中心に、行動変容型コミュニケーション(SBCC)と自然に根ざした教育(NbE)を推進する。環境教育を正規・非正規の学習全体に統合し、行動科学に基づくキャンペーンを展開する。文化・世代・地域を超えた知の共有を促進し、若者主導の保全運動を支援。UN SDGsやGBFの達成に向け、教育・情報発信の役割を制度的に強化し、自然保護の「文化」を社会に根付かせる。

Commission on Environmental, Economic and Social Policy(CEESP:環境・経済・社会政策委員会)

自然保護と社会正義・経済公正を統合し、包摂的で持続可能な政策を提言する委員会。

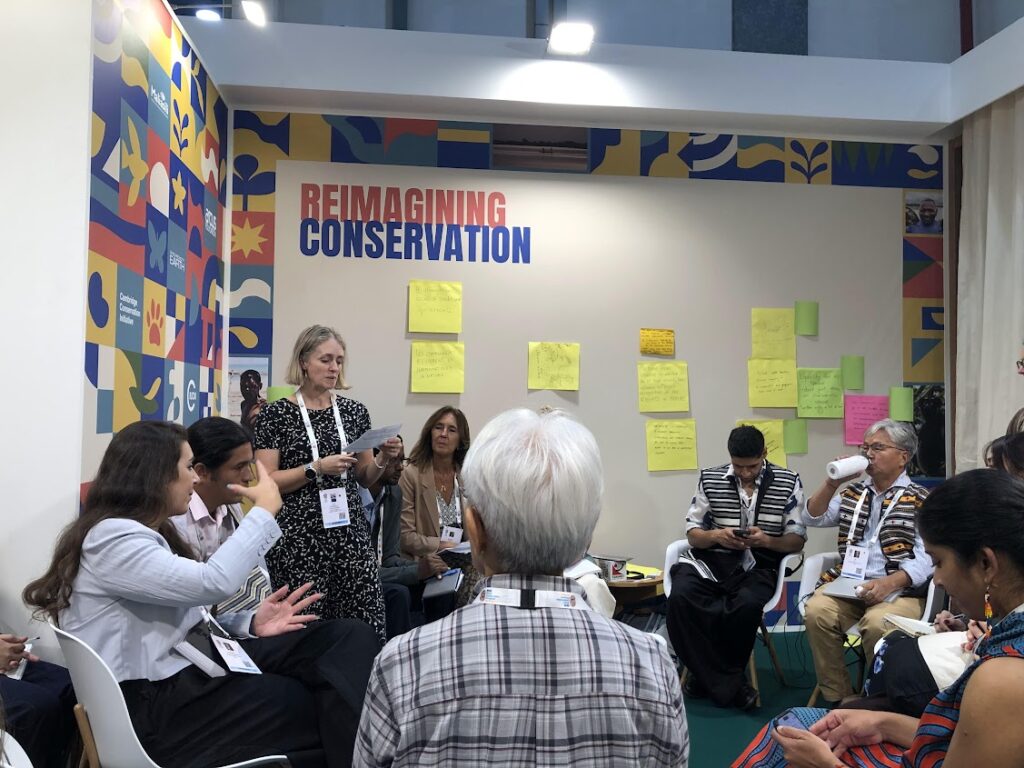

活動方針概要:CEESPは、気候・生物多様性危機を社会・経済の視点から統合的に捉え、公正で文化的に多様な保全モデルを提示する。自然資源ガバナンスの透明性、人権・ジェンダー平等の確立を重視し、環境犯罪や汚職防止も対象とする。企業・金融部門と連携し、サーキュラーエコノミーやネイチャーポジティブ経営を促進。さらに、地域社会・先住民・若者のリーダーシップ強化を通じて、多様な知の協働と「再構想された保全(Reimagining Conservation)」を実践する

Species Survival Commission(SSC:種の保存委員会)

世界最大の種保全ネットワークとして、種の現状評価と行動計画の策定を担う委員会。

活動方針概要:SSCは、IUCNレッドリストやグリーンステータスの拡充を通じて、種の現状を科学的に評価し、保全行動を加速する。2030年までに生物多様性損失を止めるため、政策支援・資金動員・連携ネットワークを強化。犯罪による種への脅威(違法取引、外来種など)への対応、地域レベルでの行動計画の策定支援、効果的な保全コミュニケーションによる意識向上も推進する。生物多様性指標(Red List Index)の活用を広げ、各国の政策・報告に反映させる

World Commission on Environmental Law(WCEL:環境法委員会)

環境法と法制度の強化を通じて、自然の権利と環境正義を守る委員会。

活動方針概要:WCELは、「環境法の支配(Environmental Rule of Law)」を中心に、環境犯罪の防止、環境裁判所・検察官ネットワークの支援、国際法の整合的実施を推進する。国・地域レベルでの法整備と執行力強化を支援し、権利としての「健全で持続可能な環境」を普及させる。特に新興テーマとして、気候訴訟、自然の権利(Rights of Nature)、環境倫理、ジェンダー平等、若手法曹育成を重視。環境裁判官・検察官の教育プログラムや国際司法ネットワークを拡大し、法的ガバナンスによる自然保護を深化させる

World Commission on Protected Areas(WCPA:保護地域委員会)

世界の保護地域・OECMの拡大や、科学的設計と公正な管理を支援する委員会。

活動方針概要:WCPAは、「保護・保全地域(PCA)」を生物多様性回復の中核と位置づけ、2030年までに効果的・公平な保全ネットワークを拡充する。保護地域のガバナンスと管理水準の向上を支援し、レンジャーや先住民管理者など現場の担い手を支える。NbSの観点から、気候変動適応・防災・食料・水・健康への貢献を明確化し、熱帯林・泥炭地など高炭素貯蓄を可能とする生態系の保全を強化。さらに、都市保全・#NatureForAll・Rights of Nature・One Health連携を通じて、社会全体に保護地域の価値を浸透させる

国際自然保護連合日本委員会 道家哲平